Agriculture, décarbonation et agri-énergies : trois articles pour tout comprendre

L’agriculture au cœur de la décarbonation et de la transition énergétique

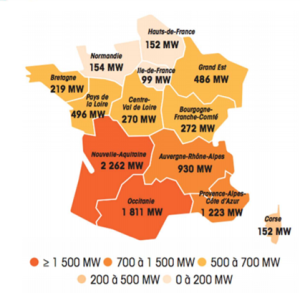

L’agriculture française se trouve à un moment décisif dans la lutte contre le changement climatique. En 2022, les émissions du secteur agricole s’élevaient à 77 MtCO2e, représentant ainsi 19% des émissions brutes de la France. Selon la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC3), le secteur agricole a un rôle primordial à jouer dans la transition écologique. Il doit assurer la souveraineté alimentaire tout en s’adaptant au changement climatique, en diminuant ses émissions de GES, et en transformant les sols agricoles en puits nets de carbone. L’objectif est ambitieux : réduire les émissions de GES de 22% d’ici 2030 par rapport à 2015.

Décomposition indicative des effets des différents leviers de réduction des émissions de l’agriculture sur la base des travaux de modélisation de la DGEC

Source : inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, Citepa, Sectan 2023, modélisation DGEC

Les leviers de décarbonation de l’agriculture

Pour y parvenir, le plan d’action de l’état se décompose de la manière suivante :

- Pour réduire les émissions de GES de 15% dans la production de grandes cultures, les hypothèses sont les suivantes dans le scénario de référence :

-

- Une évolution des grandes cultures vers des systèmes à bas intrants(50% en 2030 dont 21% en bio).

- L’allongement des rotations et la diversification avec 2 Mha de légumineuses en 2030 (soit un doublement par rapport à 2020).

- Le développement des cultures intermédiaires à 4,8 Mha en 2030

- L’augmentation des pratiques visant à préserver la structure du sol, comme le semis-direct, pour atteindre 1,9 Mha en 2030.

- La diminution de 26% des recours aux engrais minéraux azotés d’ici à 2030.

- Le développement des infrastructures agroécologiques (agroforesterie, haies).

La baisse des engrais minéraux azotés sera obtenue grâce au développement de pratiques d’optimisation, à la diversification des sources d’azote, à l’allongement des rotations ainsi qu’à l’utilisation optimisée des digestats de méthanisation, avance le gouvernement. La SNBC 3 évoque aussi l’idée de mettre en place « un dispositif incitatif à la baisse de l’impact carbone des engrais azotés ».

- Pour réduire les émissions de GES de 13% dans l’élevage, le plan d’action de l’Etat part sur les hypothèses suivantes dans son scénario de référence :

-

- Un ralentissement de labaisse des cheptels : avec -12% en 2030 (par rapport à 2020) pour les bovins, -10% pour les porcins et une stabilité pour les volailles.

- Une évolution des modes de production : avec une hausse des systèmes de pâturage dominant dans les élevages laitiers (de 28% en 2020 à 45% en 2030), une augmentation des poules label et bio de 32% à 39%, et des porcs label et bio de 4 à 7%.

- Une augmentation de l’autonomie protéique des cheptels avec une baisse de 50% des importations de soja.

- Une optimisation de la gestion des troupeaux (via l’alimentation, la conduite sanitaire et la sélection génétique).

- La baisse de la fermentation entérique (avec des ajustements de rations pour 25% des bovins)

- L’optimisation des effluents d’élevage (généralisation des couvertures de fosses, amélioration des pratiques d’épandage, méthanisation des effluents).

- Enfin, pour réduire la consommation d’énergie de 9% dans les exploitations agricoles, le plan d’action de l’Etat part sur les hypothèses suivantes dans son scénario de référence :

-

- La hausse de la part desengins agricoles décarbonés (fonctionnant avec des énergies non fossiles) de 0 à 7% d’ici à 2030.

- Le renforcement de l’efficacité des équipements agricoles, des serres et des bâtiments.

Pour décarboner les engins agricoles, le gouvernement cite parmi les sources d’énergie alternatives : les biocarburants (dont HVO100), l’électricité, l’hydrogène et le BioGNV.

« La substitution et le renouvellement des tracteurs, accompagnés par des aides publiques et la volonté de réduire à terme l’usage du GNR (gazole non routier, NDLR) agricole se feront progressivement », indique l’exécutif.

Le SNBC 3 indique aussi que « les constructeurs européens seront mobilisés dans le cadre d’appels à projet portant sur l’innovation pour construire une offre d’engins à faibles émissions GES » et qu’« un cadre réglementaire facilitant le retrofit des engins agricoles sera envisagé ».

Le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone 3 prévoit aussi dans son scénario de référence une évolution dans la production de bioénergie avec :

- Une augmentation de la part des CIVEau sein des cultures intermédiaires de 4% à 19% pour atteindre une production de méthane de 15 TWh en 2030 (sur un total de 50 TWh de biogaz).

- Une augmentation de la production de bois-énergie de 3 TWh grâce à l’arrêt de l’arrachage des haies et le développement de leur gestion durable.

- Une hausse de 9 TWh de la production de biocarburants liquides en 2030 par rapport à 2019.

Une contribution significative aux énergies renouvelables

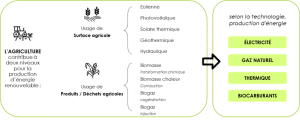

Le secteur agricole contribue de deux manières à la production d’énergies renouvelables, comme le montre le schéma ci-après : la production d’énergie par l’utilisation des surfaces agricoles, et par l’utilisation de cultures ou de déchets.

Contribution de l’agriculture aux énergies renouvelables

Source : Schéma réalisé par Agrosolutions, selon « L’agriculture face au défi de la production d’énergie – Sénat »

Selon l’Ademe, l’agriculture contribuerait à hauteur de 25 % de la production d’EnR hors hydroélectricité et la part agricole dans la production nationale d’EnR (données 2015) se répartit comme suit, par ordre d’importance : 96 % pour les biocarburants (issus de la biomasse), 83 % pour l’éolien (lié à l’utilisation des terres agricoles), 26 % pour le biogaz (issu de la biomasse), 13 % dans le solaire photovoltaïque (lié à l’utilisation des terres et des bâtiments agricoles), 8 % pour la biomasse chaleur (issue de la biomasse), 3 % dans le solaire thermique et 1 % pour les pompes à chaleur.

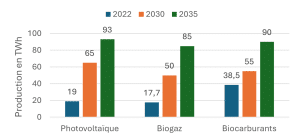

Les objectifs de production ont été réaffirmés dans le cadre de la nouvelle PPE 3, comme le montre le graphique ci-après :

Objectif maximal de production par type d’EnR dans le cadre de la PPE 3

Source : PPE 3

Les directives qui encadrent cette production et les enjeux de réduction d’émissions de GES

Deux cadres règlementaires encadrent la production d’EnR en lien avec l’agriculture :

- La directive (UE) 2018/2001, dite « RED II », établit le principe de la durabilité des bioénergies. Pour qu’une énergie produite à partir de biomasse soit considérée comme vertueuse, elle doit respecter des critères environnementaux stricts, notamment en termes de durabilité, de réduction des émissions de GES, et d’efficacité énergétique. Les producteurs de bioénergies ne respectant pas ces critères s’exposent à des sanctions administratives et ne peuvent pas bénéficier d’aides publiques. La directive RED III, adoptée en 2023, renforce ces critères avec des objectifs plus ambitieux.

- La loi APER (Agrivoltaïsme et Production d’Énergies Renouvelables), adoptée en 2024, vise à encadrer et à promouvoir le développement de l’agrivoltaïsme en France. Cette législation stipule des critères précis pour l’installation de panneaux solaires sur les terres agricoles, afin de garantir une cohabitation harmonieuse entre la production agricole et la génération d’énergie solaire. La loi APER encourage un usage optimal des terres agricoles, en instaurant des mesures pour éviter les conflits d’usage et en favorisant des projets qui maintiennent ou augmentent la productivité agricole tout en réduisant l’empreinte carbone.

Vers une agriculture durable

Le secteur agricole se trouve face à une équation complexe : produire davantage de biomasse pour les EnR, développer l’agrivoltaïsme, tout en réduisant son empreinte carbone. Cette triple exigence soulève de nombreuses questions sur les pratiques agricoles à adopter pour concilier ces enjeux.

Il est essentiel de maximiser l’utilisation des terres agricoles sans compromettre leur capacité à produire des cultures alimentaires. Chaque source d’EnR présente des avantages et des inconvénients spécifiques qui doivent être soigneusement évalués pour garantir une approche équilibrée et durable. Par exemple, l’agrivoltaïsme permet de générer de l’électricité solaire tout en continuant les activités agricoles, mais nécessite une planification minutieuse pour éviter les conflits d’usage et optimiser le rendement agricole et énergétique. De même, la production de biocarburants et de biogaz doit être gérée de manière à ne pas entraîner de déforestation ou de perte de biodiversité, tout en contribuant à la réduction des émissions de GES.

Dans les semaines à venir, nous explorerons les bonnes pratiques agricoles permettant de concilier production alimentaire, énergétique et décarbonation :

Méthanisation : comment concilier son déploiement et la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole ?

La méthanisation représente une opportunité pour convertir des déchets agricoles et ou des cultures intermédiaires en énergie dite renouvelable, mais également en digestat. Cependant, la mise en œuvre de la méthanisation pose plusieurs défis techniques et environnementaux.

L’introduction de CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique) et le retour au sol du digestat amènent souvent les évolutions suivantes dans les systèmes agricoles : fertilisation des CIVE via des sources minérales ou organiques, apport de digestat sur les cultures principales, diminution des rendements des cultures principales précédées d’une CIVE, évolution des cultures au sein des rotations. Toutes ces évolutions peuvent affecter à la fois les émissions de GES de l’exploitation ainsi le stockage de carbone dans les sols.

En outre, l’empreinte carbone des digestats n’est pas comptabilisée de la même façon selon les cadres d’analyse (RED II, Agribalyse, Label bas-carbone), complexifiant l’évaluation globale de la méthanisation.

Cet article présente quatre cas types d’exploitations illustrant l’impact de la méthanisation (introduction de CIVE et retour du digestat au sol) sur le bilan carbone des exploitations agricoles, évalué avec l’outil Carbon Extract selon la méthode Grandes Cultures du Label Bas Carbone (LBC).

Présentation des 4 cas-types

Les quatre exploitations types sont situées en Côte-d’Or, dans le Gers, en Loire-Atlantique et dans le Nord. Une superficie de 200 hectares est modélisée avec la répartition suivante en termes de cultures.

A noter :

Les départements ont été choisis afin de représenter une variété de climats, de types de sols et d’orientation technico-économiques. Ces cas types ont été construits avec les pratiques majoritaires départementales, issues des enquêtes SSP. Les sols sont caractérisés par des médianes départementales.

Ces cas types n’ont pas pour objectif d’être représentatifs de la moyenne des pratiques agricoles à l’échelle française, mais visent à fournir un aperçu de la diversité des résultats pouvant être obtenus sur différents systèmes, ainsi que l’impact que peuvent avoir les leviers de la méthanisation sur le bilan carbone des exploitations agricoles.

Hypothèses retenues :

Les rendements et les taux d’échec des différentes CIVE ont été régionalisés en fonction des données disponibles. Les volumes de digestat épandus sur la ferme sont basés sur l’échange entre CIVE et digestat et la conversion suivante : 1 tonne de matière brute équivaut à 930 kg de digestat. La consommation de carburant a également été adaptée aux nouvelles rotations.

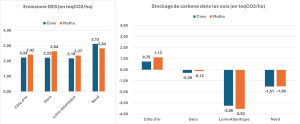

Résultats

Comme le montre le graphique ci-dessous, les émissions de GES, le stockage de carbone dans les sols et le bilan net varient selon les cas-types.

Dans le scénario méthanisation, on observe une augmentation des émissions de gaz à effet de serre pour les départements Côte d’Or, Gers et Loire-Atlantique, alors que les émissions de GES sont moins importantes dans le Nord.

Cela s’explique par :

- Une augmentation globale de la fertilisation avec l’introduction de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE)

- Une augmentation de la consommation en carburant due aux nouvelles cultures de CIVE à semer et à récolter

- Les évolutions d’assolement permettant d’introduire les CIVE (dans le Gers, il y a par exemple plus de surface d’orge et moins de surface de tournesol : ces évolutions de surfaces ont modifiées le plan de fertilisation et donc les émissions de GES)

Le stockage de carbone dans les sols s’améliore en Côte-d’Or, dans le Gers et le Nord, mais se dégrade en Loire-Atlantique. Malgré l’ajout de digestat et de CIVE, le bilan est variable et dépend des conditions initiales (climat, type de sol, teneur en argile, teneur en MO, historique de restitution des produits résiduaires organiques au sol, etc.).

La principale cause de déstockage de carbone dans les sols est la réduction de surfaces de cultures contribuant à une forte restitution de biomasse au sol (ex. : colza, maïs grain) au profit de cultures restituant moins de matière organique au sol.

Enfin, le bilan net (différence entre les émissions de GES et le stockage de carbone dans les sols) est réduit dans 2 cas type sur 4 avec le scénario méthanisation :

- Dans le Nord, le bilan net s’améliore grâce à la réduction d’émissions de GES dans le scénario méthanisation

- En Côte d’Or, le bilan net s’améliore grâce à une augmentation du stockage de carbone dans les sols

Comparaison des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone des exploitations avant et après méthanisation

Source : résultats Carbon Extract, Agrosolutions

Le bilan net résulte de la différence entre les émissions de GES et le stockage de carbone dans les sols. Dans ces quatre simulations, la Côte d’Or et le Nord montrent une amélioration du bilan net après méthanisation, grâce à l’introduction des leviers de méthanisation.

| Différence bilan net avant/après méthanisation | Côte d’or | Gers |

Loire-Atlantique |

Nord |

| – 0,19 | 0,26 |

0,47 |

– 0,30 |

Recommandations

Pour évaluer l’impact carbone de la méthanisation sur une exploitation agricole, il est important de réaliser des diagnostics individuels. Les résultats obtenus pour une exploitation ne peuvent pas être généralisés à l’échelle nationale et dépendent fortement du contexte initial de l’exploitation (conditions pédoclimatiques, historique des pratiques, etc.).

Néanmoins, si le bilan carbone après méthanisation s’est dégradé il est possible de réduire les effets en suivant les recommandations suivantes :

- Ajuster la dose d’azote pour la CIVE en suivant la méthode du COMIFER concernant la dose d’azote à apporter à une CIVE.

- Réduire la dose d’azote sur la culture qui suit une CIVE d’hiver si son rendement est dégradé, par exemple en choisissant une variété de maïs grain plus précoce.

- Valoriser au maximum le digestat sur la CIVE et choisir une forme minérale la moins émettrice.

- Enfouir le digestat après épandage pour limiter la volatilisation.

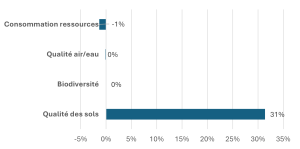

Si l’on considère une perspective plus globale au-delà du bilan carbone, on peut également observer les effets suivants sur les différents cobénéfices représentés dans le graphique ci-après : une amélioration de la qualité des sols (érosion, couverture hivernale, matière organique), un statut quo sur la qualité de l’air et de l’eau et une légère dégradation sur la consommation des ressources (engrais minéral, énergies fossiles).

Comparaison des co-bénéfices avant / après méthanisation

Source : résultats CarbonExtract, Agrosolutions

Agrivoltaïsme : comment concilier son déploiement et la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole ?

L’agrivoltaïsme, qu’est-ce que c’est ?

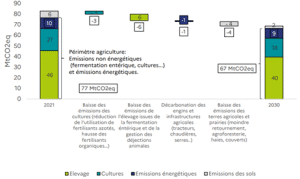

En 2022, la moitié sud de la France regroupe 69% du parc photovoltaïque total de la France métropolitaine.

Répartition des capacités de production photovoltaïque raccordées au 31 décembre 2018 (MW) – Source: MTES

Cependant de plus en plus de projets émergent dans le nord de la France (évolution des technologies et foncier disponible). Afin de lutter contre l’artificialisation des terres agricoles, dans un contexte structurel de baisse de la SAU française, il était jusqu’alors interdit « d’artificialiser » du foncier agricole et donc interdit d’y construire des centrales solaires au sol.

Ainsi est née la notion puis la définition de l’agrivoltaïsme : au sens de la loi APER (article 54), « une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole, en apportant au moins l’un des quatre services suivants : l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, l’adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas, l’amélioration du bien-être animal ».

Comment les systèmes AgriPV font évoluer le bilan carbone des parcelles agricoles ou des exploitations ?

Au-delà de la production d’énergie renouvelable, les systèmes AgriPV sont en interaction directe avec la production agricole et peuvent donc impacter les flux de gaz à effet de serre et de carbone liés aux pratiques agricoles.

Impact sur les émissions de GES :

L’installation de panneaux a un impact direct sur les surfaces cultivées et en couvert. En effet, l’agrivoltaïsme implique un partage de la surface entre production agricole et panneaux photovoltaïques, donc, une diminution des surfaces cultivées (ou pâturées) au profit de surfaces en couvert sous les panneaux.

Cela pour effet mécanique de diminuer les consommations d’intrants à l’hectare et donc les émissions de GES à l’hectare.

D’autre part, l’installation de rangées de panneaux réorganise physiquement la parcelle, en créant des couloirs bien définis pour le passage des engins. De ce fait, le passage des engins agricoles est optimisé, ce qui conduit à une réduction de la consommation de carburants des émissions de GES associées. En fournissant de l’ombre aux cultures, les panneaux peuvent permettre de réduire les besoins en irrigation, particulièrement dans des conditions sèches et ainsi contribuer à réduire les émissions de GES.

Impact sur le stockage de carbone dans le sol :

La production de biomasse par les cultures et les couverts est l’un des principaux facteurs impactant le stockage de carbone dans les sols (via la biomasse restituée par les racines et les résidus laissés au champ).

Les couverts implantés sous les panneaux peuvent contribuer à produire de la biomasse. En fournissant de l’ombre, les panneaux peuvent réduire l’évaporation de l’eau du sol et ainsi potentiellement augmenter le rendement des cultures

Cependant, l’impact effectif des panneaux sur les conditions de croissance des plantes reste à prouver via des expérimentations au champ. D’autres impacts plus indirects peuvent être relevés, liés à la reconception du système de culture qui accompagnent souvent les projets agrivoltaïques :

- Rotations culturales

- Pratiques phytosanitaires

- Pratiques de fertilisation

Quels systèmes de production et pratiques agricoles sont les plus intéressantes à déployer en AgriPV pour optimiser l’empreinte carbone ?

Malgré le fait qu’une partie des surfaces cultivées sont remplacées par des surfaces en couverts, le simple passage à un système agrivoltaïque n’assure pas une amélioration de l’empreinte carbone de la production agricole, pour deux raisons principales :

- Si le niveau de consommation d’intrants, notamment d’engrais, reste identique sur les surfaces cultivées, l’impact carbone à la tonne produite sera identique;

- Le potentiel de stockage de carbone des surfaces en couvert dépend de la capacité de production de biomasse de ces couverts. Or, dans les systèmes agrivoltaïques, on a tendance à privilégier des couverts peu poussants, afin de faciliter l’entretien des panneaux.

Une première réflexion concerne donc le choix des types de couverts implantés sous les panneaux, qui doivent permettre de concilier les contraintes d’entretien des panneaux et la production de biomasse, via du développement racinaire notamment.

De manière plus générale, pour optimiser l’empreinte carbone agricole, il est nécessaire de raisonner le système de culture avec une orientation bas-carbone. Plusieurs leviers sont déployables :

- Allongement des rotations en intégrant des cultures à bas niveaux d’intrants (légumineuses, tournesol, etc.) ;

- Apport de matière organique au système via :

- La substitution d’une partie de la fertilisation minérale par de la fertilisation organique, en privilégiant notamment des produits résiduaires organiques à C/N élevé ;

- L’implantation de couverts d’interculture, pour les intercultures longues ;

- L’augmentation de la restitution des résidus de culture

- Choix de formes d’engrais azoté moins émissives, telle que l’ammonitrate plutôt que la solution azotée ou l’urée.

Depuis plusieurs années, Agrosolutions accompagne les développeurs agrivoltaïques pour raisonner l’impact carbone de leurs systèmes.